2025年11月29日

年末年始休業のご案内

平素は格別のご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。年末年始の休業期間についてご案内いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

来る年も相変わりませずご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

花外楼北浜本店 令和7年12月24日(水)〜令和8年1月12日(月)

【年始は、1月13日(火)夜営業より】

ご予約・お問い合わせについて

※年末―27日(土)まで、年始―5日(月)より承ります。お気軽にお問い合わせ下さいませ。

あべのハルカスダイニング 令和7年12月31日(水)夜の部(昼は営業)・令和8年1月1日(木)【年始は、1月2日(金)より】

大坂城店 令和7年12月30日(火)・31日(水)昼の部(夜は営業)

【年始は、1月1日(木)より】但し、1月5日(月)・6日(火)臨時休業

2025年11月27日

花外楼北浜本店 価格改定のご案内

平素よりご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

オープンより価格維持に努めて参りましたが、近年の材料費の高騰により、2026年1月より下記の通り、

お昼の価格を改定させていただきます。

お客様にはご負担、ご迷惑をお掛けしますことを心よりお詫び申し上げます。

これからもご満足いただけるよう努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お昼のご予約 会席泉¥20,000(税金・サービス料(15%)別途)から承ります

2025年11月07日

2026年1月8日(木)今宮戎神社献茶祭のご案内

年の初めに商売繁盛と健康祈願を祈る十日戎。今宮戎神社では十日戎に先立ち、八日に表千家御家元 千宗左様による献茶式が執り行われます。今宮戎神社が拝服席(薄茶席)、高麗橋吉兆が年酒席(点心席)、今橋の大阪美術倶楽部にて展観席(啐啄󠄁斎掛物展)、花外楼北浜本店が副席(薄茶席)となります。

花外楼では、十日戎献茶祭のお茶券(¥15,000)をお取り扱いさせていただいております。

ご興味のある方は花外楼06-6231-7214までお問い合わせくださいませ。

11:00 献茶式(今宮戎神社)

10:00~14:30 今宮戎神社・拝服席(薄茶席)

10:00~15:00 高麗橋吉兆・年酒席(点心席)、大阪美術倶楽部・展観席(啐啄󠄁斎掛物展)、

花外楼北浜本店・副席(薄茶席)

※巡回バスが運行しており、各所を巡ることができます。

(今宮戎神社→吉兆→花外楼→今宮戎神社)

2025年11月06日

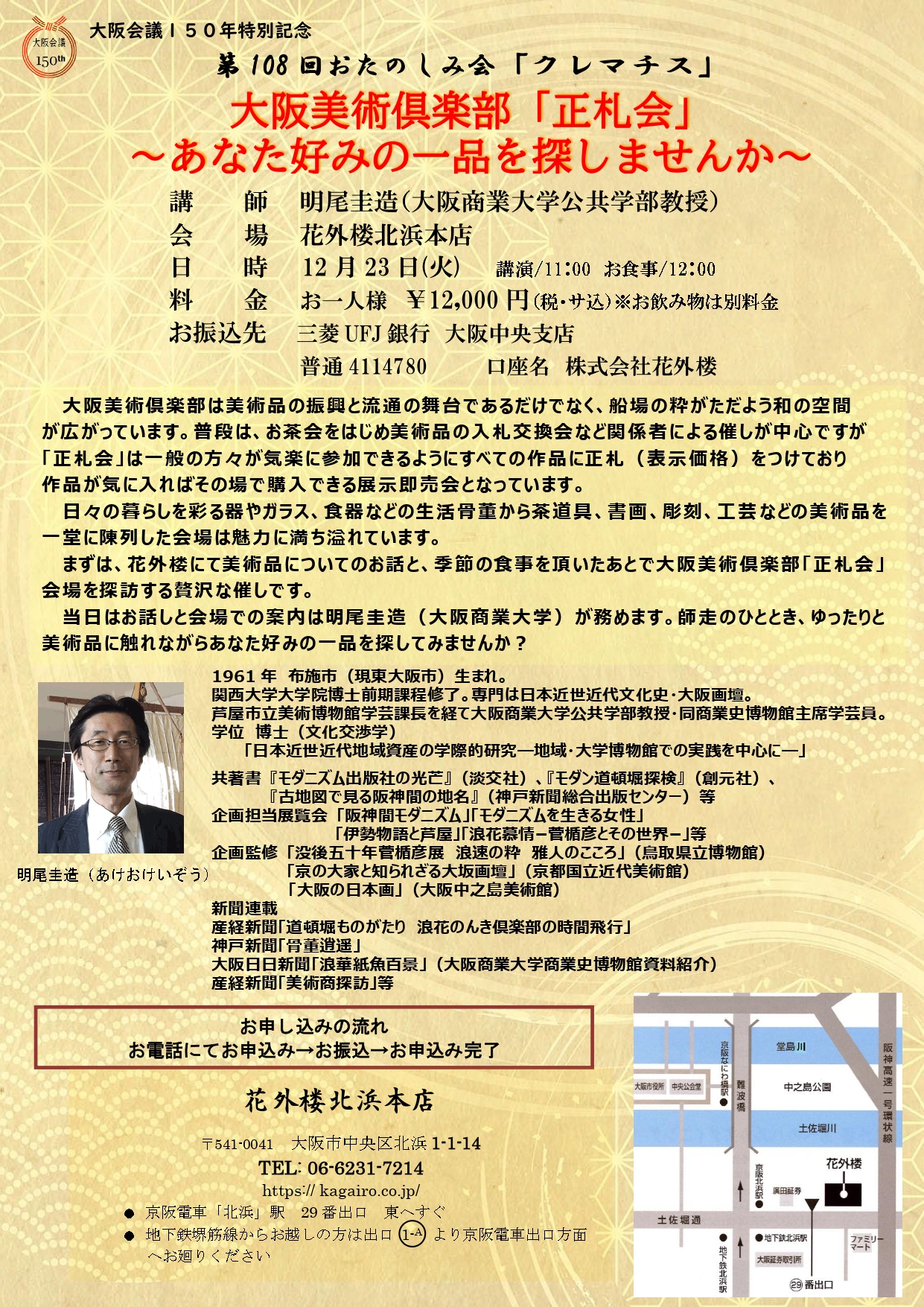

第109回花外楼おたのしみ会クレマチスのご案内

花外楼おたのしみ会クレマチス:皆様にお気軽に料亭に足をお運びいただき、講演とお食事をお楽しみいただく催しです。定員がございますので、定員に達し次第お断りさせていただくことがございますが、悪しからずご了承下さいませ。

今回は、大阪商業大学公共学部教授の明尾圭造様に、『大阪美術俱楽部「正札会」~あなた好みの一品を探しませんか~」というテーマで講演をしていただきます。

大阪美術倶楽部は美術品の振興と流通の舞台であるだけでなく、船場の粋がただよう和の空間が広がっています。普段は、お茶会をはじめ美術品の入札交換会など関係者による催しが中心ですが「正札会」は一般の方々が気楽に参加できるようにすべての作品に正札(表示価格)をつけており、作品が気に入ればその場で購入できる展示即売会となっています。日々の暮らしを彩る器やガラス、食器などの生活骨董から茶道具、書画、彫刻、工芸などの美術品を一堂に陳列した会場は魅力に満ち溢れています。まずは、花外楼にて美術品についてのお話と、季節の食事を頂いたあとで大阪美術倶楽部「正札会」会場を探訪する贅沢な催しです。

当日はお話しと会場での案内は明尾圭造(大阪商業大学)が務めます。師走のひととき、ゆったりと美術品に触れながらあなた好みの一品を探してみませんか

日 時:2025年12月23日(火)講演/11:00 お食事/12:00

会 場:花外楼北浜本店

料 金:お一人様¥12,000(税・サ込)※お飲物代は別料金

お振込先:三菱UFJ銀行 大阪中央支店 普通4114780 口座名 株式会社花外楼

2025年10月15日

お歳暮のご注文承ります

花外楼食品部では、只今お歳暮のご注文を承っております。

おせちに華やぎを添える、黒まめ、渋皮栗甘露煮、若桃のセットがお勧めでございます。いずれの商品も、おせちだけでなく、お茶うけに、一工夫してデザートにと幅広くお使いいただけます。また、ご飯のお供やお茶漬けに、人気商品の「金山寺みそ」や「ふりかけこんぶ花」がございます。

商品の詳細につきましては、当ホームページの食品部のページをご覧くださいませ。 いずれの商品もお好みに合わせてセットができます。 ご利用、お待ち申し上げております。

お問い合わせ・ご注文—花外楼 食品部(06-6231-7214)